1970年代より人体の曲線美とロボットを融合させた女性を描いてきた「セクシーロボット」シリーズで知られるイラストレーターの空山基は、これまでCDジャケットやグッズ、広告など多くの対象に、緻密な描写力や強いオリジナリティを発揮してきた。2016年1月には個展「女優はマシーンではありません。でも機械のように扱われます。」展がNANZUKA(東京・渋谷)で開催。7月30日から森美術館(東京・六本木)で開催される「宇宙と芸術展」にも作品が出品されるなど、幅広い分野から注目されている空山。彼の表現欲求はどこから生ずるものなのか。個展で発表された新作を導入に、話を聞いた。

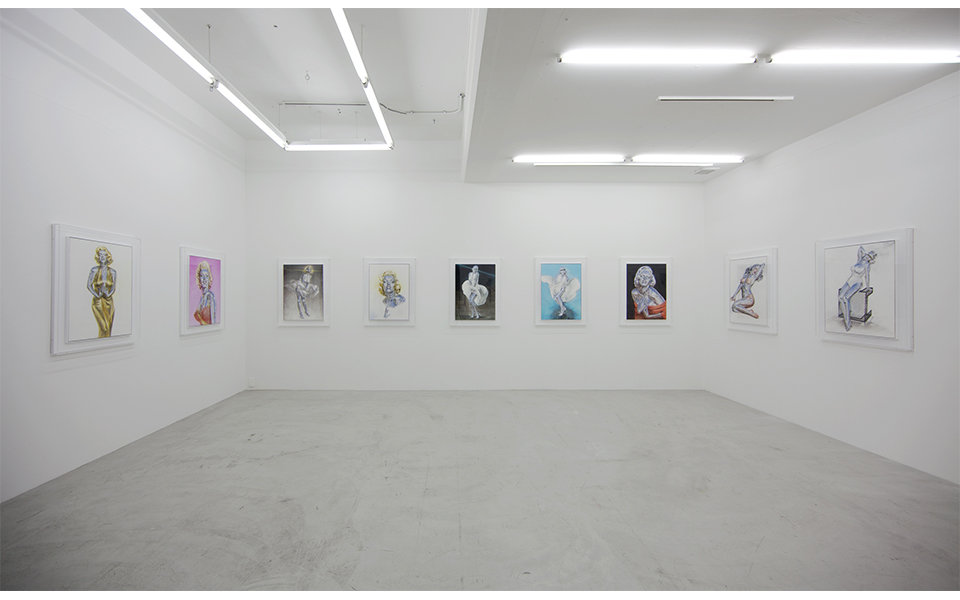

──NANZUKA(東京・渋谷)で開催された「女優はマシーンではありません。でも機械のように扱われます。」展では、マリリン・モンローをモチーフにしたペインティングに加え、等身大や1/3スケールの立体作品が展示されていました。「セクシーロボット」シリーズの流れを汲みつつ、こういった新しい表現を試みた背景を教えていただけますか?

もともとモンローが大好きで、よく描いてはいたんです。個展に向けて、ギャラリーからはロボットを描いてほしいと言われていたのですが、知人に「モンローにはもう肖像権がない」という情報を教えてもらい、いい機会だと思って発表することにしました。

展覧会タイトルにもなった「女優はマシーンではありません。でも機械のように扱われます。」というのは、実際にモンローが発言した言葉です。彼女は生前批判の対象となることも多く、自分の境遇に対してそういうセリフを言ったらしいのです。

「セクシーロボット」に通じるようなモンローの言葉がないかと調べていたらこの発言に出会ったので、ぴったりだなと思いタイトルにしました。なので先日の個展は、モンローの言葉をそのまま描いた、というところでしょうか。

© Hajime Sorayama Courtesy of NANZUKA

──モンローの特徴的な表情や仕草と、「セクシーロボット」の金属的な質感が見事に同居しているので、驚きました。

私にとって「びっくりさせる」というのは、作品づくりの基本なんです。いちばんわかりやすい方法だと、テクニックでびっくりさせる、というのがあります。私の写実的なイラストを見た多くの人は、「写真みたいですごい!」と言って驚きます。一般の人が相手だと、びっくりさせるのがすごくラクなんです。

でも私は、思想や宗教におけるタブーのように、根源的なものを逆撫ですることによってびっくりさせたい。モンローの作品だって、浅く広くわかりやすい絵にはしてあるけど、コアなネタもいっぱい入れてあるんですよ。彼女の腕にジョン・F・ケネディの命日を意味する数字を描いたり、ケネディ家の紋章を入れたりしています。

作品を買ってくれる人には、それぞれどんなネタを潜ませているのかを説明します。ただ見に来ただけの人には、説明してもよさをわかってもらえないと思うんです。ひとつくらい画集を持っているのならいいけど、口先だけ「ファンだ」って言う人は信用できない。でも買う人はすごく真剣で、自分の収入、つまり血と汗を流して稼いだお金を、絵と交換しています。お金を払ってでも欲しいと言って買ってくれる人は、信用できるんですよ。

──過去に手掛けられたエアロスミスのアルバム『Just Push Play』(2001)のジャケットのような、わかりやすい「セクシーロボット」は制作活動の一端にすぎないのであって、空山さんが描き下ろしで描きたいものは、タブーを冒した作品なのでしょうか?

過去に30冊くらい画集を出しているなかで、掲載している作品の半分くらいが広告で使われたもので、タブーを冒した作品の多くは削られています。例えばスイスで出版した本では、宗教とナチスに関する作品はすべて削っています。宗教やナチス、右翼にビンラディン......そういったテーマだって身近にある話なのに。最近だとヘイトスピーチとかも。ありとあらゆることのタブーを逆撫でしたいわけです。

──大衆的な作品を多く残しているいっぽうで、直視されにくい社会のタブーも描こうとされている。空山さんのそういった姿勢のルーツは、どこにあるのでしょうか。

愛媛県の今治で生まれ育って、高校生ぐらいの頃から建前ばかりを言う学校の先生がすごく嫌で、地元を出たがっていました。20歳のときに東京に出てきて中央美術学園に入学したのですが、都会も同じでしたね。閉鎖的で、上から押さえつけられる。だったらせめて、絵の中で少しくらいガス抜きしてもいいんじゃないかと思って、自分の描きたい絵を描いていました。

そのあと広告代理店で勤めてからフリーのイラストレーターになって、東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS)という、イラストレーターの会員組織に入りました。評論家のいない、描き手による組織は実力主義で自由だと思ったから入ったのですが、ヒエラルキーや年功序列を感じることが多く、すぐに退会してしまいました。

世間的には売れていても、親に食べさせてもらいながら作家活動をしている「自称」イラストレーターや「自称」ファイン・アーティストは多いです。そういう人には、嫌気がさしています。

世の中とコミュニケーションして戦って、絵を売って生活して、という本当の意味で自立しているアーティストはほとんどいません。そうやって戦いながら面白い絵を描いている人たちはなかなか食べていくことができず、生活が苦しくなったり、業界から村八分になったりしてしまうのが現実なんです。

──空山さんはどういったかたちでご自身の表現を磨き、イラストレーターとして生き残ってきたのでしょうか。

1960年代後半くらいから、「ハイパーリアリズム」という表現が流行っていました。自分の個性を殺して、写真を機械的に絵として再現するものです。当時は流行だったから、描かざるを得ない。だったらテクニックでは誰にも負けまい、と僕もその流行に乗って描きました。

そのときに、ただ写真をそのまま写すだけでなく、誰にでもわかるように描くことを心がけていました。例えば、お風呂に水がいっぱいに溜めてあったら、少しだけ底が上がって見えますよね。でも僕は、実際よりもっと底を上げて描く。絵を見る人はそのくらいおおげさなほうが、その絵がリアルだと認識するからです。

同じように、水滴や車のライトの光、人間の眼球を描くときに、こうやって描けば誰でもリアルに見える、という方程式を使うんです。写実的に描いていても、写真をそのまま描くのではなく、僕は客観的な解釈を加えながらハイパーリアリズムを描く。流行りだからといって、何も工夫せずにそのまま描いているような人は、結果的に生き残れません。

© Hajime Sorayama Courtesy of NANZUKA

──こうしてお話をうかがっていると、モチーフにおいてもテクニックにおいても確信犯的に描いていく、空山さんのイラストレーターとしてのしたたかさを感じますね。

けっきょく、僕が描いているのは本能です。人には食欲や性欲といった基本的な欲求があって、そういったものは不変です。だから私はセックスの作品をよく描くんです。

──先ほどおっしゃられたヘイトスピーチやビンラディンといったモチーフも、本能なのでしょうか。

それらは単純に時事的な問題なのではなく、人種差別という長く続いているタブーで、闘争本能の一部です。戦いたいんです、人間は。仲の悪い相手を叩くのは闘争本能であって、動物としては当たり前のガス抜きのようなものです。

人間は自分の状況が惨めであればあるほど、ガス抜きの対象を求めます。だから貧乏だったり、無学だったり、何かにうまくいっていない人たちが、ヘイトスピーチに加担するのです。彼らのように、その行為によってどれだけバッシングが返ってくるか、という想像をせずに本能だけで戦っている人たちがいるのは残念です。僕は、自分で二重の価値観を持つようにしています。タブーを逆撫でするいっぽうで、社会に迎合すること。その両方をちゃんとわかっていて、確信犯として絵を描く。けっして単純なものではありません。

──つまり、タブーを逆撫でするだけではなく、戦略的にここは迎合したほうが有効だな、という場合はきちんと迎合する。そういったさじ加減は、本能だけに従ってジャッジできるものではありませんね。

そうです。それをしないと無知な人間になってしまうと思います。本能だけじゃなくて、知恵。知識じゃなくて、知恵。本能と知恵が重要です。

──そういったことを踏まえると、空山さんのエッチな絵の見え方が変わってきますね。

本能ですからね。僕だってオスだし。セックスに関しての絵は妄想だらけですけど。

PROFILE

そらやま・はじめ 1947年愛媛出身。フリーのイラストレーター、アーティストとして国内外で高い評価を得ている。代表作に、女性の人体美をロボットに取り込んだ「セクシーロボット」シリーズ(1978〜)。その他、ソニーが開発したエンターテイメントロボット「AIBO」(1999)のコンセプトデザインや、エアロスミスの『Just Push Play』(2001)のアルバムカバーなど、様々な分野で活躍している。

空山基オフィシャルサイト:http://www.sorayama.com/

会場:森美術館

住所:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー53階

電話番号:03-5777-8600

開館時間:10:00~22:00

休館日:無休

URL:http://mori.art.museum/contents/universe_art/index

会場:NANZUKA

住所:東京都渋谷区渋谷2-17-3 渋谷アイビスビルB1F

電話番号:03-3400-0075

開館時間:11:00~19:00

休館日:月・日・祝休

URL:http://nug.jp/